没人喜欢吃炒冷饭,除非是精心重制过的炒冷饭。

随着《上古卷轴4RE(下称滚4)》闷声发售,本以为这款经典游戏经过虚幻五重制后,会成为制霸五月的王,但没想到初出茅庐的《光与影:33远征队(下称33)》却成为了更多玩家关注的作品。

一部分玩家注意到了其游戏开发工作室Sandfall Interactive由一些前育碧员工组成。

这咋了?啥意思?

育碧,近年创造了《刺客信条:影》《超猎都市》《碧海黑帆》等「脍炙人口」的大作,玩家们会在相关内容下面激烈地讨论,带来的流量也养活了许多游戏内容博主,包括我。

育碧做的游戏注重各种敏感问题,除了食之无味,基本上没啥毛病,可以说是「干净又卫生」。

但好玩才是游戏的第一要义。

育碧游戏像是有什么怪谈,凡是接触了育碧游戏的玩家,都会经历一阵从兴奋到阳痿的过程。这时候的人宛如木头,开始抑郁,开始思考宇宙、哲学、意义以及生而为人的原罪。

为什么会这样难受,你也不懂。

去年,当育碧解散了《波斯王子》的工作团队的时候,我就知道育碧是游戏圈里专业阉割「游乐」的公公。

现在有许多玩家把育碧跟腾讯放在了一桌,只要你Diss育碧,那你就能获得玩家的支持。

《33》的游戏总监 Guillame Broche就是前育碧员工,在游戏大获成功后,我就在网上看到他时不时地Diss育碧的消息。

他在接受外媒采访时透露:在大型工作室体系中,创新题材项目需经历复杂的审批流程。从故事构想到核心玩法,每个环节都要应对管理层质疑。若非身处决策高层,这类提案甚至无法进入开发阶段。

因此,《33》不可能在育碧制作出来,即便项目获批,最终成品也可能面临《碧海黑帆》式的困境——这款海盗题材游戏历经数十年反复调整才得以面世。

Guillame Broche说,在工作的时候,我们被要求别冒险,做续作,但我想玩的是真正的JRPG。” 不懂游戏的决策层处处针对创意项目,这哪是做游戏的,这简直是在把员工当日本人整。

Guillame Broche作为育碧公司的过来人,认识到了在育碧不可能创作出优秀的游戏,于是离开育碧攒局创立了Sandfall Interactive,打造出了《33》。

现在Sandfall Interactive里总共有33名员工,据我的不完全统计,工作室内的前育碧员工还包括技术总监 Tom 、关卡设计师 Thibault 、高级程序员 Florian 等人。

对于育碧的大公司病,这些人肯定了如指掌。

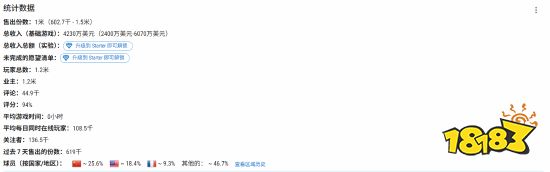

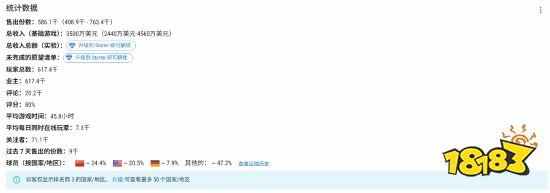

据数据网站Gamalytic分析,《33》基础游戏收入预估为2400万美元-6070万美元之间(取中位数4230万美元);育碧《刺客信条:影》的基础游戏收入预估为2440万美元-4560万美元(取中位数3500万美元)。

《33》是回合制JRPG游戏,《刺客信条影》是受众更广的动作角色扮演游戏,且开发投入的规模远超《33》。

投入少,销量高,33在商业上肯定超越了《刺客信条:影》。

离职员工攒局创造的《33》,不仅没有罐头味、美术优秀、商业成功。这哪是卖爆了那么简单,分明是在打育碧高层审核的脸啊。

聚是一坨屎,散是满天星。这也说明了育碧改革大公司病迫在眉睫。

大家都知道,游戏销量高不代表游戏真的好玩,《宝可梦》系列作品每年刚发售都能突破上千万份,而我很喜欢的国产赛博朋克游戏《沉没意志》直到现在也还默默无闻。

游戏在发售后一直稳定好评如潮

那么《33》真的有那么优秀吗?这一点似乎在网上很有争议。

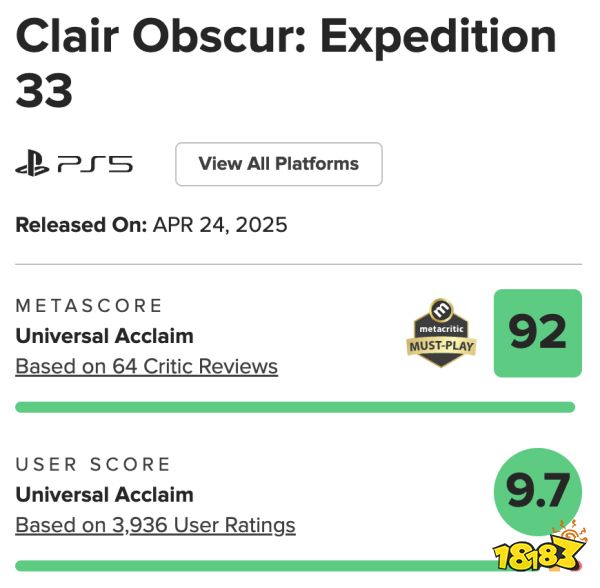

《33》目前在M站评分92分,用户分9.7,Steam好评率94%。游戏亮眼的地方很多,首先华丽的美术风格让游戏在掌机SteamDeck上运行,也能使玩家享受到不错的审美乐趣。

其次富有法国歌剧风格的音乐、打破了回合制桎梏的弹刀,让使人昏昏欲睡的JRPG交互变得紧张刺激。

在玩家熟悉了闪避和弹刀的前提下,游戏前期的难度曲线也变得非常丝滑,虽然后期数值开始崩坏,但在我花费了50个小时通关这款游戏后,我基本没有感觉到传统JRPG中让人感觉煎熬、痛苦、枯燥、刷级、催眠的部分,有的只是奖励性的播片、演出级别的Boss战、悲剧又抓耳的音乐。

我的视和听都被华丽的音画、风景捕获,核心的游戏机制让人时刻紧绷神经。这些体验上的改变,让JRPG这个分类得到了回合制以外受众的认同。

根据 Alinea Analytics 的数据,该游戏在首发第一周就在 Steam 平台上售出了超过 78.5 万份,是近期任何一款类似日式角色扮演风格游戏销量的两倍多,其中包括去年广受好评的 Atlus 游戏《暗喻幻想》。

需要注意,《最终幻想 7:重生》和《女神异闻录 5 皇家版》在登陆 PC 端之前,已在其他主机平台上发布过,没法直接对比。

这里面只有《暗喻幻想》和《33》一样作为同时在PC端发布的新游戏,可以直接进行对比。

也就是说在《33》在加入了XGP的前提下,在同样是JRPG的赛道中,卖出了超两倍之多。《33》大大拓宽了JRPG游戏的受众,相当厉害,至少玩法层面得到了圈内圈外的人认可。

争议

只有我迟迟未提的剧情,是目前网上争议大的地方。

JRPG,一直以来的核心都是剧情,以往由日本工作室制作的JRPG,剧情核心都在「王道」上,常年没有得到改进的游戏内核,让已经长大成年的玩家深感中二和幼稚。

而JRPG到了法国人手中,中二的「王道」内容,变成了希腊的戏剧性演出,也有许多玩家称之为家庭闹剧。

首先说第一个角色古斯塔夫的死亡。很多人认为古斯塔夫的死亡,是这个剧情的第一个问题,认为这个角色在让玩家代入后,从剧情上弄死他,没有意义。

以往的普通RPG游戏,如《荒野大镖客:救赎2》《巫师3》这些游戏,都是以固定机位和角色进行叙事,在故事的半路要是把亚瑟和杰洛特按死了,那肯定是有问题的。

而《33》其实并非传统的代入式剧情游戏,而是像《权力的游戏》那样的群像作品。有留心演出的玩家会注意到,每次剧情过CG播片的时候,都会切换角色的不同视角来进行叙事,比如塞壬BOSS战的时候,就切换了吕涅进行叙事。

游戏在跑图的过程中,支持切换角色跑路也是这个原因,游戏并不存在固定的某个主角。

古斯塔夫在前期的定位,作为玩家的领路老师存在,也正好应了他那句口头禅:「为了后来人」。

在剧情叙事中,古斯塔夫是「远征队」的代表性人物,同时也是角色玛艾尔的哥哥,用死亡去诠释了「远征队」的「即使有人倒下了也要前行」的信念,并在后续的剧情中,以队魂的形式被其他人贯彻到底。

相比传统日式JRPG中通过热血回忆来坚定信念,严肃的死亡反而更有说服力。这也是为什么一部分论坛里的玩家称《33》是成人JRPG的原因之一。

有暴论认为,维尔索加入小队,继承了古斯塔夫的人际关系,是NTR剧情,这其实一点关系也没有。

虚无主义?积极的反抗行为!

还有争议最大的第二点,认为游戏从宏大叙事落到了家庭伦理剧,格局变小了,并且由于降维打击的原因,「远征队」至始至终无法决定自己的结局,最终是神仙打架来决定自己的命运,这是一种虚无主义。

由此很多人说编剧让整个卢明的居民和远征队成为了小丑,或是别的什么很消极的东西。

《33》的世界中确实处处透露了消极的虚无主义,人的一生从百年缩短到了三十三年,并且出现了一些抗拒生孩子的思潮,许多人不希望孩子刚出世,父母就被抹煞而让孩子沦为孤儿。于是就出现了两拨派别,一个派别选择在卢明城中与对象陪伴直到被抹煞;一个派别选择远征,并在途中死去。

绘母的强大,让一波又一波的远征队有去无回,这种困难无法凭借人的力量去消解,整个事情就像愚公移山一样困难,最后的结局,某种程度上来说也和愚公移山请神下凡差不多。

两边不管去留都是死,所以《33》的世界虚无的世界,是一个人类无法抗衡命运的世界,那里的人所做的一切都是毫无意义的抵抗。

但《33》的远征行为真的毫无意义吗?存在主义的哲人代表萨特说,人的本质是虚无,但也说了人无论处在什么环境中,永远都有选择。虽然有着维度上的不同,让作为上帝视角的玩家看来,他们的行为与蝼蚁一样毫无差别与无意义。

但面对命中注定的死亡,《33》里的人确确实实选择了自己的结局,要么专注当下的享乐与爱人迎接最终结局,要么专注未来为后来的远征队收集情报铺路。

这些都是在为反抗消极的虚无主义而行动,是存在主义提倡的积极的行为。

现在享受着空调、高铁、飞机、网络带来便利的我们,其实和《33》里的人没什么区别。我们肉体凡胎,面对命定之死,我们也将在百年千年后被后来的人遗忘而代替,那时候的人会享受着更好、更快、更刺激的东西。

而现在2025年的我们,会因为过于专注当下、人际关系、工作内容,而时不时地陷入焦虑、痛苦、虚无中。这些痛苦,也大部分来源于虚无和无意义中。

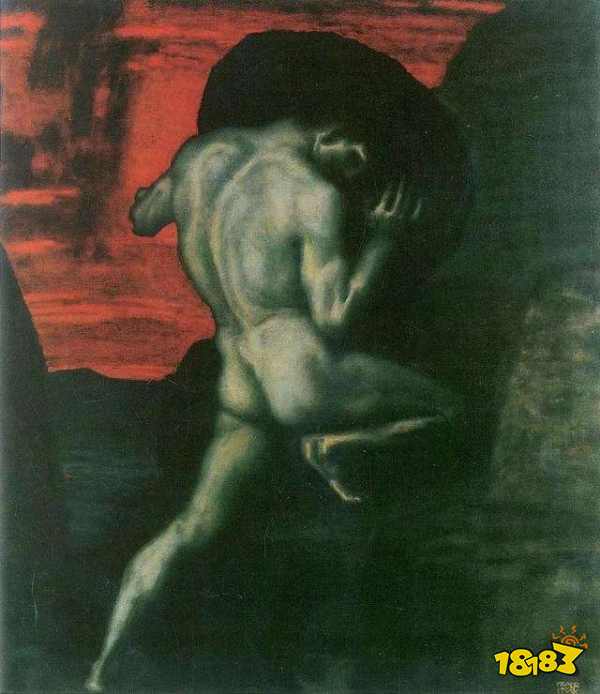

两个世界都是推石头上山的西西弗斯,在重复的虚无中,寻找当下存在的意义,所以远征队的行为并非无意义,反而是一种英雄之举。

并且在游戏中,前赴后继倒在路上的远征队,也确实为主角团们提供了符文和情报上的帮助,并在涓涓细流和积少成多中,引发了玩家实力的变化。

虽然《33》最终把落点放在人与人的斗争中,但其内核确是在传达浪漫的存在主义抵抗。

这一点许多游戏都有类似的感觉,比如《死亡搁浅》,在游戏的前期同样以宏大的克苏鲁题材吸引了玩家的关注,游戏后期才告诉玩家,这一切都始于人与人的斗争,并从这个斗争中,玩家发现了小岛秀夫真正想要讲述关于「连接」的哲学。

最后

虚拟与现实一直是一个热议话题,《黑客帝国》《赛博朋克》《头号玩家》等作品都有非常高的讨论度。现代科技的发展,让我们发现虚拟女友、虚拟现实可以发生在有生之年,也让我们知道沉迷虚拟,是一件多快乐的事情。

而《33》最终同样是一个关于虚拟与现实的作品,游戏中,一个家族因为一场大火,导致家人分别逃进了画中世界,只剩父亲一人苦苦支撑。这一点与现代人在虚拟网络中寻找美好的幻想类似,因为现实太过痛苦、虚无,我们不得不短暂地在虚拟中寻找安身之所,也因为虚拟让我们得以有精力去应付现实生活的毒打。

《光与影:33号远征队》可能在各方面都有些不尽如人意的小问题,但其争议最大的剧情并非激进党说的那样一文不值,完全是个值得一玩的作品。

互联网文化热衷于解构消解一切文化,解构的浪潮如此强力,以至于世界上没有作品能经得住抽象文化的分解,这一点即使是经过时间筛选的四大名著也一样。

虽然《33》的终局无法改变,但卢明城是一个真实存在的世界,且其中的抗争也有着非常积极的意义。结合我们的文化去理解,我相信各位玩家也恰恰能明白这些远征队「知其不可为而为之」的行为所带来的含金量和浪漫之处。游戏展示的是并非王道的拯救故事,而是复杂的人性和集体抗争的故事。

前PlayStation负责人吉田修平在接受PlayStation内部人士采访时,道出了许多玩家的心声,他表示,《光与影》完美诠释了如何在保持3A级游戏深度的同时,又能像独立游戏般自由表达创意。

「我认为这款游戏在3A级游戏的雄心、双A级预算与团队规模、独立游戏视野三者间取得了完美平衡。所有这些要素,结合亲民售价与恰到好处的流程时长,成就了一款伟大作品。这正是游戏产业应当追寻的道路。

难以置信这竟是一支仅33人的团队开发的游戏!我衷心希望它获得应有的成功,因为双A级游戏是时候重夺市场份额了。」

敢于突破的游戏,要么死的很惨,要么赫赫有名。我相信《光与影:33号远征队》从销量和游戏内容上已经获得了成功,这将成为JRPG品类的一个锚点,引发后来的作品突破和改变。